- ホーム

- ブログ

- 片づく仕組みと整理術

- 何から始める?わが家の暮らしに合わせた防災備蓄について

何から始める?わが家の暮らしに合わせた防災備蓄について

2025/01/16

「住む人に合わせた片づく仕組みづくり」と「装いに迷わない!あなただけのオリジナルクローゼット」をご提案しています。

明日で阪神淡路大震災が起きて30年になります。

私は当時、西宮市にある大学に通っていたため、たくさんの友人が被害にあいました。

30年経った今でも思い出します。記憶に新しいのが能登半島地震。

私の両親の実家、親族も被害を受け、昨年はとても辛く、後片づけに追われた一年でした。

だからこそ、いざという時の備えの大切さを実感しています。

こんな悩み、ありませんか?

- 防災備蓄は準備しているけど、見直しができない

- 情報が多すぎて、何から始めていいかわからない

- 気づけば消費期限が切れていて、管理がうまくいかない

災害はいつどこで起きるかわからないから不安になりますね。

皆さんは、災害時の備えはどのようにしていますか?

地震に限らず、台風や大雨などの自然災害、停電なども多く、ライフラインが止まった時の備えはとても大切です。

だけど、「何を備えたらいいのかわからない。収納する場所がない。どれだけの量が必要なのかわからない。」とどうしたらいいかわからなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

私自身も情報に振り回されて何もできない時がありました。

そこで気づいたのは、情報に振り回されず、自分に合った方法を見つけることでした。

今回は「どこから始めたらいいかわからない」を解決するために、効果的な管理方法を具体的にお伝えします。

不安を整理することから始めよう

「何を準備したらいいかわからない」と不安に感じているときは、さまざまな情報に惑わされることがあります。

最初の一歩として「自分が何に不安を感じているか」、そして「どうなったら安心できるか」を確認にしてみませんか?

例えば、こんなふうに整理してみます。

- 不安:非常時の備えが足りていない

→ どうなったら安心できる?:家族が1週間生活できる食品や日用品を準備できている

- 不安:何かが起きたときの対応方法がわからない

→ 安心するには?:備蓄や非常持出し服を準備。家族で話し合って何か起こったときにどうするかを決めておく - 不安:備蓄管理がうまくいかない

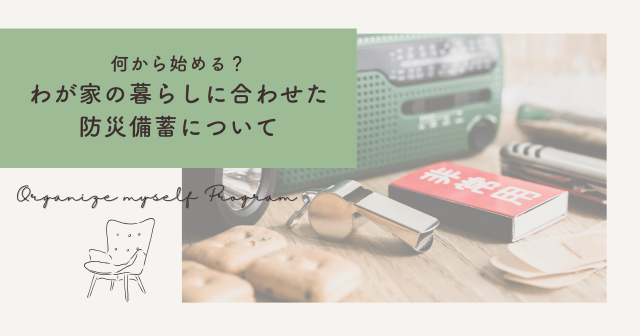

→ 安心するには?:リスト化して備蓄管理がもっとスムーズにできて不足が把握できるようになる

漠然とした不安を書き出して、どうなったら安心できるかを整理するだけでも気持ちが少し軽くなり、次にやるべきことが見えてきます。

わが家で実践する備蓄管理方法

さまざまな方法がありますが、実際にわが家で実践している防災備蓄方法をご紹介します。

① 保管場所

玄関横の物入と寝室の2カ所に食品や日用品を分けて保管しています。

どちらも倒れやすい家具がなく、いざというときすぐに取り出すことができる場所です。

②何を備蓄するの?普段食べているものを中心に

缶詰やレトルト食品だけでなく、家族が普段から食べ慣れている味を中心に備蓄としてリスト化して準備しています。

レトルト食品や非常食は長期間保存が可能ですが、被災して精神的に不安定なときは食べ慣れていないものより、普段からよく食べているものの方が安心して食べられます。

まずは、家族の食事を振り返ることからはじめてみてはどうでしょう?

いきなり防災備蓄を完璧にしようとするとハードルが高く感じますよね。

最初は、家族が普段どんな食事をしているかを振り返り、「食べ慣れた食品」を中心に少し多めにストックすることから始めてみてください。

例えば、

パスタや缶詰スープのように手軽に調理できるもの

野菜ジュースやようかんなど甘くてすぐ食べれるもの

アルファ米やお餅など

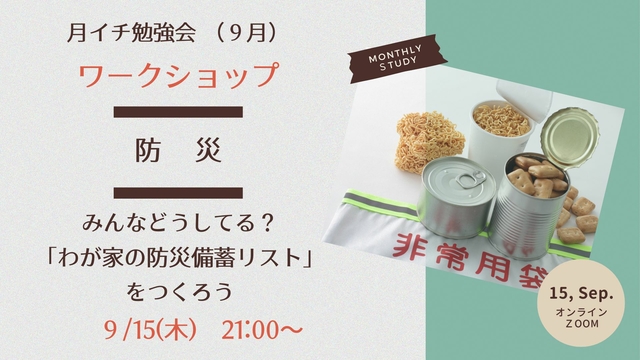

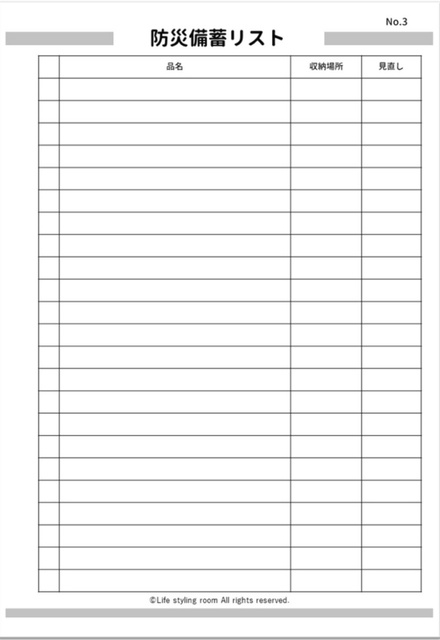

③ 管理方法は「年2回」の見直しで仕組み化

わが家では9月(防災月間)と1月(阪神淡路大震災があった月)にまとめて備蓄品を見直します。

このタイミングで、消費期限が近いものを普段の食品ストックに移動し、新しいものを補充する仕組みです。

以前は「ローリングストック法」を取り入れていましたが、忙しい日常の中で補充を忘れてしまうことが多く、年2回の固定管理法に変更しました。

この方法にしたことで「見直しを忘れる」ことがなくなりました。

今すぐできる3ステップ

①現状を確認する

備蓄品がどれだけあるかリストアップ。足りないものを把握するだけで安心感が生まれます。

②簡単に取り組める仕組みを作る

定期的な見直し日を決めて、カレンダーや手帳に書き込む。

③小さな行動から始める

たとえば「水を3本買い足す」や「缶詰を2種類追加する」など、すぐできることを一つでもいいのでやってみませんか?

小さな備えが安心につながります。

災害への備えは「完璧」じゃなくても大丈夫。

大切なのは「家族に合ったやり方で少しずつ進めていくこと」だと私は思っています。

もし「どこから始めたらいいかわからない」「もっと詳しく知りたい」と思われたら、一緒に安心できる暮らしをつくるお手伝いをさせていただきます。

■防災備蓄リストワークショップ開催レポはこちら

-

【お知らせ】12月のスケジュール 講座・イベント

こんにちは。阪神・北摂地域、オンライン(全国)で洋服中心に片づけ整理収納サポート、セミナー講師をしている ライ

【お知らせ】12月のスケジュール 講座・イベント

こんにちは。阪神・北摂地域、オンライン(全国)で洋服中心に片づけ整理収納サポート、セミナー講師をしている ライ

-

マイスタイルクラブ 未来が楽しみになる12月へ。「2026年の暮らしをデザインする」

じぶん整理 × 行動オーガナイズ × ビジョンボード 来年こそはやりたかったことをしたい。でも思うだけで終わっ

マイスタイルクラブ 未来が楽しみになる12月へ。「2026年の暮らしをデザインする」

じぶん整理 × 行動オーガナイズ × ビジョンボード 来年こそはやりたかったことをしたい。でも思うだけで終わっ

-

がんばらなくて大丈夫!。2026年の暮らしは「振り返る」ことから始めよう

2026年になりました。本年も、どうぞよろしくお願いします。「今年こそは充実した一年にしたい」そんなふうに思い

がんばらなくて大丈夫!。2026年の暮らしは「振り返る」ことから始めよう

2026年になりました。本年も、どうぞよろしくお願いします。「今年こそは充実した一年にしたい」そんなふうに思い

-

「片づけたいのに動けない…」そんな時に最初に整えたい“たった1つ”のこと

「今年こそ片づけるぞ」そう思ったのに、次の瞬間ふとこんなことを思うことありませんか?「じゃあ…何から始めたらい

「片づけたいのに動けない…」そんな時に最初に整えたい“たった1つ”のこと

「今年こそ片づけるぞ」そう思ったのに、次の瞬間ふとこんなことを思うことありませんか?「じゃあ…何から始めたらい

-

2026年の漢字は「定」。裏テーマは「健やかに、定める。」

「立ち止まって考えること」をつい後回しにしていませんか?仕事に家事に、日々のやることに追われていると、「このま

2026年の漢字は「定」。裏テーマは「健やかに、定める。」

「立ち止まって考えること」をつい後回しにしていませんか?仕事に家事に、日々のやることに追われていると、「このま